Les remontées capillaires : une approche naturelle et respectueuse du bâti

Le phénomène de capillarité, comparable à un sucre qui s’imbibe de café, représente la capacité d’un liquide à s’élever naturellement entre deux interfaces, défiant la gravité.

Dans le bâtiment, ce processus naturel mérite une attention particulière, spécialement dans le contexte de l’écoconstruction.

Les remontées capillaires ne sont plus perçues comme un ennemi à combattre, mais comme un phénomène naturel à comprendre et à accompagner. Cette approche privilégie des solutions respectueuses de l’environnement et du fonctionnement naturel des matériaux.

Comprendre le contexte naturel et les causes modernes des désordres

L’eau souterraine, partie intégrante du cycle naturel de l’eau, interagit différemment selon la nature du sol :

- Les sols sableux, très perméables, se drainent naturellement

- Les sols argileux retiennent l’humidité et s’engorgent facilement

- Les sols rocheux, plus secs, laissent l’eau s’écouler

Paradoxalement, les problèmes majeurs de remontées capillaires sont souvent liés à des interventions humaines inappropriées :

- L’urbanisation excessive qui supprime les évacuations naturelles

- L’imperméabilisation des sols autour des bâtiments

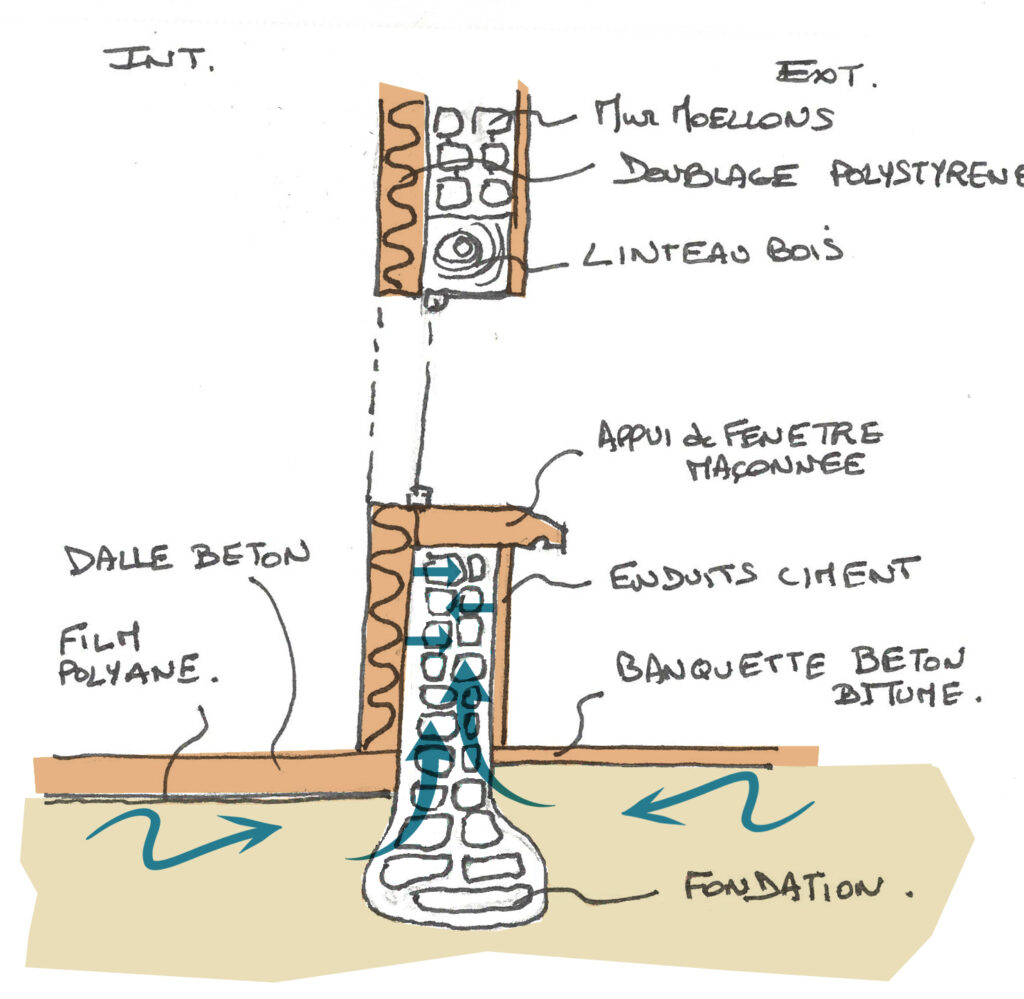

- L’utilisation de matériaux hydrophobes (ciment, polystyrène)

- La modification des conditions environnementales (suppression de la végétation ou ajout inadapté)

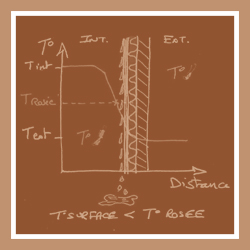

Ces dernières permettent aux murs de « respirer », c’est-à-dire de gérer naturellement les flux d’humidité. L’eau qui monte par capillarité peut ainsi s’évaporer progressivement, créant un équilibre naturel au sein de la structure.

L’approche traditionnelle revisitée

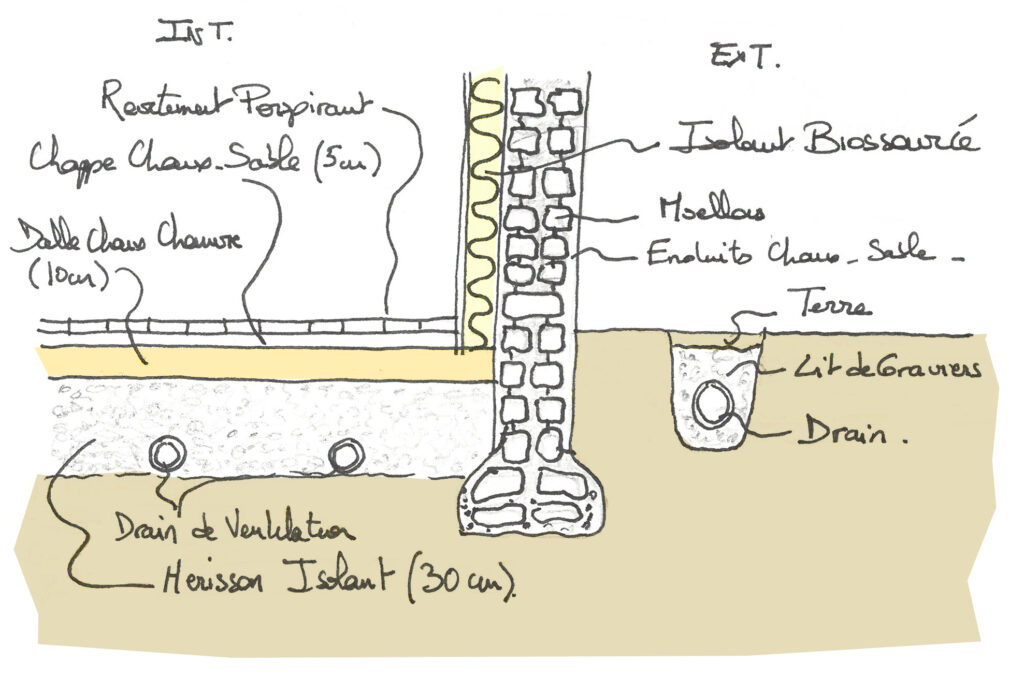

Le bâti ancien, particulièrement, nécessite une approche respectueuse. Contrairement aux solutions modernes qui cherchent à bloquer l’humidité, il faut :

- Assainir en retirant les matériaux imperméables (dalles béton, enduits ciment)

- Restaurer la capacité respiratoire des murs avec des enduits perspirants

- Créer une ventilation naturelle adaptée

- Mettre en place des systèmes de drainage respectueux

Solutions naturelles et matériaux adaptés

Pour un traitement efficace et écologique :

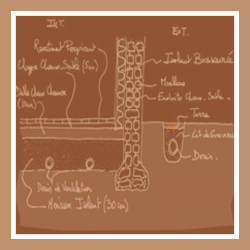

- À l’intérieur :

- Mise en place d’un hérisson ventilé avec des matériaux naturels

- Utilisation de chapes perspirantes (chaux/sable ou chaux/argile)

- Choix de revêtements respirants (terre cuite, bois, argile)

- À l’extérieur :

- Drainage périphérique modéré et progressif

- Maintien ou restauration des systèmes naturels d’évacuation d’eau

- Gestion raisonnée de la végétation

L’écoconstruction privilégie des matériaux naturels et poreux qui facilitent cette régulation :

- La terre crue (pisé, torchis, adobe) qui régule naturellement l’humidité

- La chaux, particulièrement en enduit, qui permet l’évaporation tout en protégeant le mur

- Les briques de terre cuite non traitées

- La pierre naturelle, utilisée avec des joints perspirants

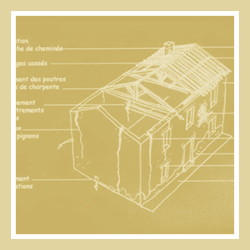

Dans une démarche écologique, on privilégie :

- Un drainage périphérique naturel avec des matériaux locaux

- Des systèmes de ventilation naturelle du soubassement

- L’utilisation de revêtements de sol perméables autour du bâtiment

- La gestion des eaux de pluie (noues, jardins de pluie)

- La plantation raisonnée de végétaux pour réguler l’humidité du sol

Une philosophie différente selon le bâti

Il est crucial de distinguer le traitement selon le type de construction :

- Le bâti ancien nécessite une approche douce permettant aux murs de « vivre » avec un minimum d’humidité

- Le bâti conventionnel peut recevoir des traitements plus radicaux car il n’a pas besoin d’humidité pour sa stabilité

La clé du succès réside dans la compréhension que le bâti ancien, tel un organisme vivant, doit pouvoir respirer et transpirer. En travaillant avec les processus naturels plutôt que contre eux, nous créons des bâtiments plus résilients et plus respectueux de l’environnement. Cette méthode permet non seulement de gérer efficacement l’humidité, mais aussi d’améliorer le confort et la qualité de l’air intérieur, tout en réduisant l’impact environnemental de nos constructions.

Cette approche, combinant tradition et écologie, permet non seulement de préserver notre patrimoine mais aussi d’assurer un habitat sain et durable.