L’origine de l’expression « être charrette » est fascinante et remonte aux traditions de l’École des Beaux-Arts. Cette expression, aujourd’hui couramment utilisée, trouve ses racines dans une pratique bien particulière de l’époque.

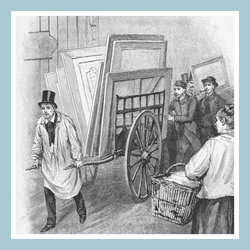

Les élèves devaient rendre leurs projets le vendredi à midi précis dans les ateliers extérieurs de l’École, situés loin de la cour du Mûrier, de la rue Bonaparte ou de la Melpo. Les projets, appelés « panais », étaient souvent de dimensions imposantes, particulièrement en première année, rendant impossible leur transport à dos d’homme. Les nouveaux élèves (« nouvôs ») devaient donc, dans la matinée du vendredi fatidique, emprunter une charrette auprès d’un marchand de charbon local, qui l’utilisait habituellement pour ses livraisons.

À midi moins cinq, les projets étaient chargés sur la charrette et transportés par les « nouvôs » jusqu’à la Cour du Mûrier, où les gardiens les réceptionnaient. Pendant ce temps, les élèves plus anciens, depuis les fenêtres de l’atelier, encourageaient bruyamment les nouveaux en criant « Charrette au cul ! », les menaçant de représailles si la livraison n’arrivait pas à temps.

L’expression « être charrette » signifiait donc initialement qu’il restait peu de temps avant la remise d’un projet. Par extension, elle en est venue à désigner tout travail devant être accompli dans un délai particulièrement serré. La formule « Charrette au cul ! », d’abord utilisée par les élèves architectes puis par les architectes professionnels, servait à motiver toute l’équipe (dessinateurs, assistants, nouveaux) face à l’urgence. Cette expression peut être comparée à « avoir le feu aux fesses » ou « il y a le feu au lac ».

Il est à noter que dans l’ancienne École, où la présence féminine était minoritaire, le langage était marqué par un certain machisme, avec des références fréquentes aux parties postérieures – une caractéristique pas uniquement propre à l’École des Beaux-Arts, mais peut-être plus justifiée dans un lieu où Michel-Ange était vénéré.